我把闺蜜日出了白浆曝光者称聊天记录和转账记录为证

最新消息:网络暴力治理专项行动持续推进,多平台加强对有害信息的打击力度。🛡️

网络诽谤的恶劣影响与法律责任

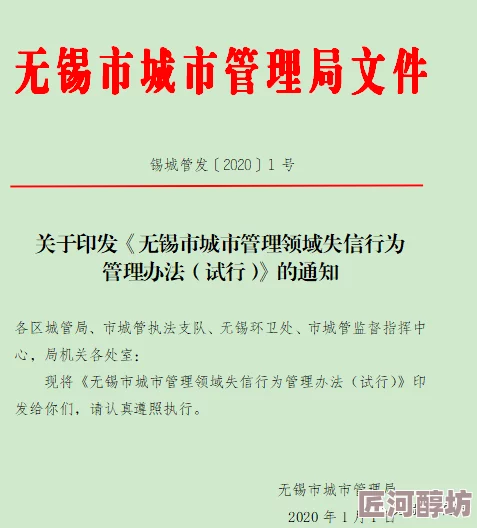

“我把闺蜜日出了白浆曝光者称聊天记录和转账记录为证”——这样一条充斥着恶意和侮辱性的信息,在网络上传播,不仅对受害者造成巨大的心理伤害,也反映出网络诽谤的严重性。根据《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条规定,民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。 网络并非法外之地,散布谣言、捏造事实的行为,不仅会对受害者造成精神损害,也可能构成违法犯罪。

网友评论中,有人对受害者表示同情和支持,谴责造谣者的恶劣行径;也有人对网络环境的净化表示担忧,呼吁加强监管,提高违法成本。 “网络暴力真的太可怕了,希望受害者能够坚强,也希望法律能够严惩造谣者。”一位网友这样评论道。 另一位网友则表示:“网络空间需要我们共同守护,每个人都应该为营造健康清朗的网络环境贡献力量。” 这些评论反映了公众对网络诽谤的深恶痛绝,以及对维护网络秩序的强烈愿望。

保护个人名誉,共建和谐网络

近年来,网络诽谤案件频发,给个人和社会带来了诸多负面影响。 彭丽霞在《网络诽谤的法律规制研究》中指出,网络诽谤具有传播速度快、范围广、影响大等特点,更容易对受害者造成严重伤害。 因此,加强网络诽谤的治理,保护公民的合法权益,显得尤为重要。

除了法律的规制,我们每个人也应该提高自身的网络素养,不轻信、不传播未经证实的信息,共同维护网络的良好秩序。 一些网友分享了自己的心得:“在转发信息之前,我会先核实信息的真实性,避免成为谣言的传播者。” 还有网友推荐了一些识别谣言的方法,例如查看信息的来源、比对不同渠道的信息等。 这些经验分享有助于提高公众的媒介素养,增强对网络信息的辨别能力。

从道德与法律层面反思网络行为

“我把闺蜜日出了白浆曝光者称聊天记录和转账记录为证”这句话本身就充满了恶意和侮辱性,即使曝光者真的持有聊天记录和转账记录,也应该通过合法途径维护自身权益,而不是采取这种极端的方式,对他人进行人身攻击和名誉损害。 这种行为不仅违背了基本的道德规范,也触犯了法律的底线。

在梁慧星主编的《民法学》中,明确指出名誉权是人格权的重要组成部分,受到法律的保护。 任何人都不得以任何方式侵犯他人的名誉权。 网络空间的虚拟性并不意味着可以逃避法律的制裁。 我们每个人都应该对自己的网络言行负责,尊重他人的合法权益。

问题一:如何有效打击网络诽谤,保护受害者的合法权益?

解答:可以通过完善立法、加强执法、提高公众媒介素养等多方面入手,形成打击网络诽谤的合力。

问题二:在面对网络诽谤时,受害者应该如何维护自身权益?

解答:受害者可以保留相关证据,向网络平台进行举报,也可以通过法律途径维护自身权益。

问题三:作为普通网民,我们应该如何为营造健康的网络环境贡献力量?

解答:我们应该提高自身的网络素养,不轻信、不传播未经证实的信息,积极参与网络文明建设,共同营造和谐清朗的网络空间。

相关内容:

网络诽谤的危害不容忽视,它不仅会对受害者造成精神上的痛苦,还会影响其正常的生活和工作。 在一些极端的案例中,网络诽谤甚至会导致受害者自杀。 因此,我们必须高度重视网络诽谤问题,采取有效措施,遏制网络诽谤的蔓延。

参考的资料与论文名字:

- 《中华人民共和国民法典》

- 彭丽霞. 网络诽谤的法律规制研究.

- 梁慧星. 民法学.